今回のJAPAN STORYは、京都・奥嵯峨にある「化野念仏寺(あだしのねんぶつじ)」のはじまりと、8月に行われる「千灯供養(せんとうくよう)」をご紹介したいと思います。

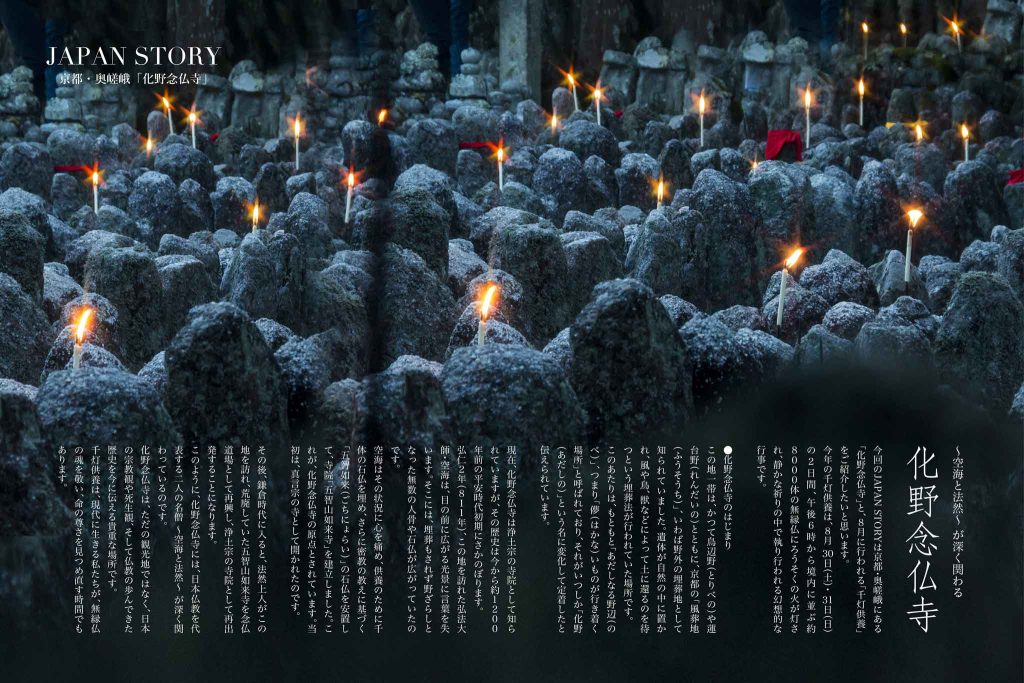

今年の千灯供養は、8月30日(土)・31日(日)の2日間、午後6時から境内に並ぶ約8,000体の無縁仏にろうそくの火が灯され、静かな祈りの中で執り行われる幻想的な行事です。

化野念仏寺のはじまり ~空海と五智山如来寺~

この地一帯は、かつて鳥辺野(とりべの)や蓮台野(れんだいの)とともに、京都の「風葬地(ふうそうち)」、いわば野外の埋葬地として知られていました。遺体が自然の中に置かれ、風や鳥、獣などによって土に還るのを待つという埋葬法が行われていた場所です。

このあたりは、もともと「あだしなる野辺(のべ)」、つまり「儚(はかな)いものが行き着く場所」と呼ばれており、それがいつしか「化野(あだしの)」という名に変化して定着したと伝えられています。

(※この地の風葬文化については、以前のJAPAN STORY「鳥葬・風葬」でもご紹介しました。)

現在、化野念仏寺は浄土宗の寺院として知られていますが、その歴史は今から約1200年前の平安時代初期にさかのぼります。

弘仁2年(811年)、この地を訪れた弘法大師・空海は、目の前に広がる光景に言葉を失います。そこには、埋葬もされず野ざらしとなった無数の人骨や石仏が広がっていたのです。

空海はその状況に心を痛め、供養のために千体の石仏を埋め、さらに密教の教えに基づく「五智如来(ごちにょらい)」の石仏を安置して、寺院「五智山如来寺」を建立しました。これが、化野念仏寺の原点とされています。当初は、真言宗の寺として開かれたのです。

その後、鎌倉時代に入ると、法然上人がこの地を訪れ、荒廃していた五智山如来寺を念仏道場として再興し、浄土宗の寺院として再出発することになります。

このように、化野念仏寺には、日本仏教を代表する二人の名僧 〜 空海 と 法然 〜 が深く関わっているのです。

なぜ五智山如来寺は荒廃してしまったのか?

平安時代の日本仏教は、真言宗や天台宗といった「平安二宗(へいあんにしゅう)」が隆盛を極めていました。特に真言宗の東寺は朝廷からの手厚い庇護を受け、国家の安寧や人々の救済を目的として発展していきました。

しかし、空海の没後、時代が下るにつれて戦乱が続き、災害や飢饉も頻発するようになります。混乱した社会情勢の中で、寺院の維持は困難を極め、次第に五智山如来寺も荒廃していったのです。

化野念仏寺は、ただの観光地ではなく、日本の宗教観や死生観、そして仏教の歩んできた歴史を今に伝える貴重な場所です。千灯供養は、現代に生きる私たちが、無縁仏の魂を敬い、命の尊さを見つめ直す時間でもあります。

もし機会があれば、ぜひ一度足を運んでみてください。

化野念仏寺:京都市右京区嵯峨鳥居本化野町17 TEL : 075-861-2221